日本沈没 滅びゆく日本

投稿日:2022.10.01

加古川・高砂市のツトウ歯科医院です。ブログを見て頂き、ありがとうございます。

前回にも書きました様に今の若者の結婚率が低く当然のことながら高齢者社会になっていきます。

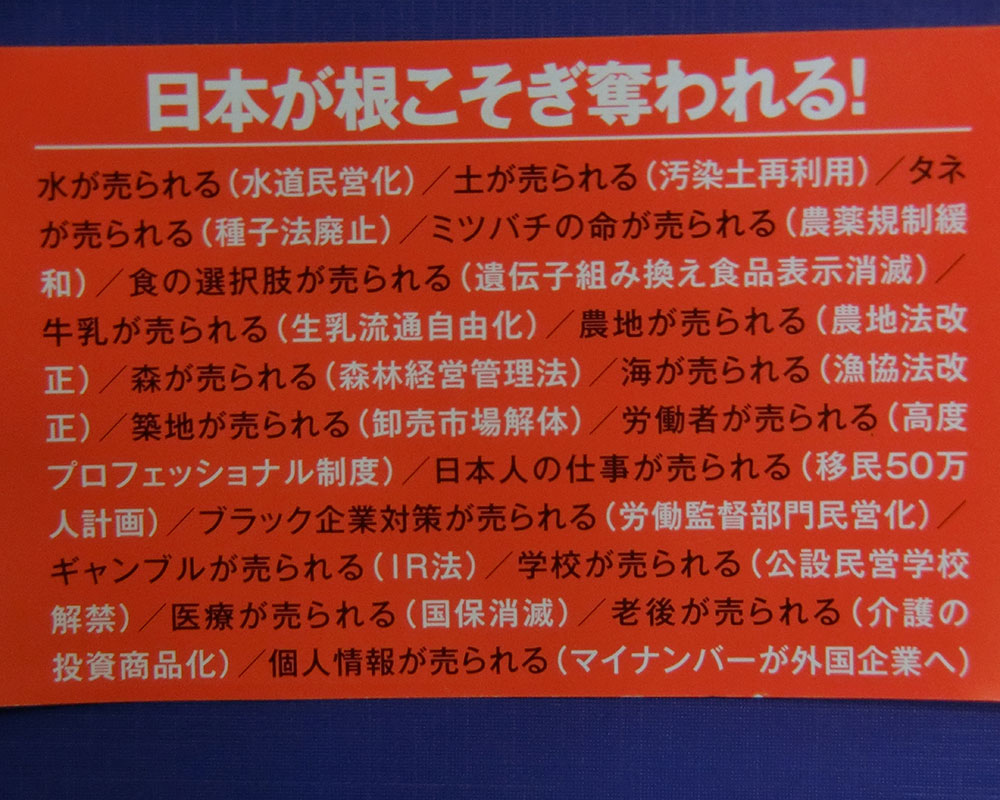

政治家を見てても自分の選挙当選と自分の利益のことしか考えておらず、国民に目を向けているようには見えないですよね!

どうしてこんな日本になってしまったのだろう?

羽鳥モーニングショー(8/26)に成田悠輔氏(米・イェール大学助教授)が出演してました。

Q.なんで基盤をアメリカにしたのか?

A.日本はある意味で希望を持てない国になってしまった。

私自身も日本の政治や家政治家に興味を持ててないし、何の希望もないというのが単純な率直な思い。

この国から優秀な人がどんどん出て行ってしまうのが普通に起こると思う。

このまま、この国は衰退してなくなってしまうのだろうかとすごく単純な疑問がある。

そんな国をどうにか軌道修正する、もうちょっと未来に向けて希望があるような国に変えるために、長い目で何十年かけた社会を使った実験を考えられないかな…

同出演の吉富愛望アビガイルさんも海外に拠点を置いている。

終わったという状況で、難しい問題において何か自分で答えを見つけることの喜びみたいなものがあると思っていて、ある種それが原動力になって今の自分の立場があると思う。

日本をどうにかしようじゃなくて、難しい状況を打開するために何か考えることに喜びを感じている。

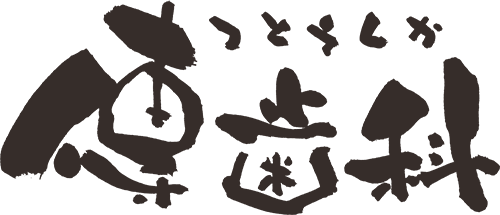

民主主義国家ほど2001年~2019年の経済成長率が低迷し、コロナ初期に苦しだ。

20世紀は民主主義が資本主義をコントロールしてきたのですが、近年は資本主義が加速、民主主義が劣化しバランスが失われている。民主主義を非民主主義の経済成長を比べると非民主主義国家の方が成長率が高くなっている。

今、世界で豊かと言われている国って、民主主義的な国が多いです。アメリカ、日本、ヨーロッパ中心ですね。

20世紀までは民主主義的な国の方が経済も上手くいく傾向にあった。

ここ20年くらい、今世紀に入ってから全く逆になってしまった。民主主義的な国ほど経済成長も停滞している。例えばコロナ化初期の人口当たりのコロナ死者数を見ても民主主義の方が亡くなっている方が多い。

なぜ、劣化の理由

民主主義の前提ってみんながそこそこ共有してそこそこ正確な情報を持つ。そこで落ち着いて議論して何をすべきかを決めていくこと言うこと。最近インターネットで好き勝手なことをそれぞれの人が発信できるようになった。

外国人に対するヘイトスピーチ、マイノリティに対するヘイトスピーチみたいなものが高まって、今ここで人気とり、数字取りのためにすごく過敏なことを言う傾向が政治で強まった。

民主主義の質が落ちた。

それによって経済の方にも悪影響が及んでいる。

民主主義国ほど海外とか外国人に対する嫌悪が強まって貿易をなかなかしない傾向が強まっている。

さらに未来に対する投資も民主主義国ではすごく成長が停滞している。

民主主義は我々は当たり前の政治政党だが世界全体で見ると

問題①

シルバー民主主義

高齢者のための政策が優先されている。

国債残高の推移(今年度1000兆円突破へ)

国の借金増加(将来世代にツケ)

社会保障費も年々増加

問題②

日本の公教育支出額(対GDP比)は先進国で最低レベル

平均4.1%で、日本は2.8%でOECD37カ国中36位

教育に使われる税金が少ない

羽鳥モーニングショー(8/24)

現代は科学技術力が国力に直結すると認識されている時代!

多くの国が科学技術を推進しているが日本は極めて心配な状況ですと梶田隆章(2015年ノーベル物理学賞受賞)は警笛を鳴らす!

研究レベルの目安となる論文数(文部科学省)

注目の高い論文数

4位(1998年~2000年) → 12位(2018年~2020年)

13位の中国が1位となり日本は過去最低の順位となる。

論文数全体のランキングは

2位(1998年~2000年)6万4752 → 5位(2018年~2020年)6万7688

8位の中国は2万2049から1位となりなんと4万7181

大学・研究機関のランキング(2021年)では

東京大学14位、京都大学37位

何が根本なんだ(玉川)

相対的に他の国はどんどん稼ぐ力を増やしているが日本の稼ぐ力が低くなったというのがところが始まりだ。

それで何が起きているかと言うと

稼ぐ力がない → GDPが増えない → 税収が増えない

税収が増えなければ研究費も削られる。

そうなると研究費が減ればタイムラグを通じて稼ぐ力がないに戻る。

つまり悪循環になるわけです。

稼ぐ力がなくなったとなってから30年ぐらい経つので、悪循環がぐるっと回り始めてこれからぐるぐる回る。

だから総体的地位がこれからどんどん低下していく。

どこで断ち切るかと言うと本当は防ぐ力をつけるところからやりたいがこれは難しい。

だったら断ち切るためにすぐにできることはまず研究費を増加したらいい!

稼ぐ力にプラスに働くのに20年かかってしまう。

その20年の間に稼ぐ力をつけることに取り組むべきではないか?

フィンランドは90年代に財政危機に研究費と教育費を増加して今の競争力につながっている。

すぐにはならないけど結局は遠回りすることが近道になる。

まずはこの悪循環を断ち切るなければならないとしたら基礎研究費に回すお金を増やす。競争的資金は企業が出すと思う。これがとりあえずできることではないかと思う。

研究力低下の理由として

・大学院博士課程入学者は2003年度をピークに長期的減少傾向

・大学に残っても雇用期限のない安定したポストは限られておりポスドクなど任期付きまで働く研究者たちの大変な現状を国の当たりにしている。その次の助教になっても任期がある人もいる。

・ポスドクの道を断念した人の声として

博士号を取るまでも大変だったのに任期や給与面(各面で月約20万円)で2~3年不安を感じながら働く中、求められるものはハードルが高くて厳しい。博士号を取っても必要とされていないと感じ、本当はポスドクに進みたかったが、やっぱり就職しようと思った。

・職務活動時間の割合

研究活動(32.9%)教育活動(28.5%)社会サービス(20.6%)学内事務等(18%)教員は業務と雑務が多くて研究時間があまりとれないのが実情